若い世代の

「消費離れ」って

ほんとうなの?

「消費離れ」って

ほんとうなの?

#亜大の研究

寺島 拓幸 教授

社会学部 現代社会学科

2025.10.01

シリーズ企画「面白くなければ学問じゃない!」では、亜細亜大学の教員陣の研究内容やエピソードを紹介します。第17回の特集は、社会学部 現代社会学科 寺島 拓幸 教授です。

「もっとリアルな消費者を知りたい」と経済学から社会学へ

現在、私は「社会学部」の教員ですが、大学進学で選んだ学部は「経済学部」。それも「経済学が学びたい」と思って入学したわけではありません。理工系学部は最初から考えていなくて、文系の中で考えると、ビジネスに興味がないので経営学部や商学部ではない。法学部も違う。文学部は就職が厳しいかもしれない……。そんなことを考えた末に、恥ずかしながら消去法で「経済学部」に決めたのです。

当時は現在の大学のようにオープンキャンパスや模擬授業といったものがなかったですし、インターネットもありません。高校まで青森県にいた私には東京の大学で具体的に何が学べるかはよくわからなかったというのが事実でした。

大学入学後、私は「ミクロ経済学」などの講義で学ぶ類型的な「消費者」像に違和感を覚えました。しかし消費者行動や消費文化といったテーマ自体は面白かったので、「もっとリアルな消費者について研究してみたい」と消費社会論、消費心理学、行動経済学など、伝統的な経済学とは異なる分野の消費研究を読むようになりました。

さて私はいわゆる「就職氷河期」世代でした。確かに就活はまったくうまくいきませんでした。でも私には研究がありました。学部は経済学部でしたが、自分がやりたいのは消費社会学だと考えていたので、その分野の専門家がいた大学院「社会学研究科」に進学することにしました。その結果、修士課程ですっかり研究にはまってしまい、気がついたら博士課程まで進んでいました。

「デジタル化」は消費文化や消費者行動をどのように変えたのか?

大学院では消費社会学の研究だけではなく、社会学の研究に欠かせない社会調査についても実践を通して鍛えてもらいました。当時はインターネット調査ではなく、戸別訪問調査でした。しかも大学院の先生に任されたのは数千人規模の大規模な調査でした。大勢の学生スタッフを組織して調査を運営する仕事は心身ともに苦労の連続でした。しかし、最終的にデータを揃えて集計した時の喜びは非常に大きく、それまで経験したことがなかったやりがいを覚えました。それ以来、私はデータを用いて多くの「人々の声」を研究に反映させることを重視してきたように思います。

現在私は、現代社会のさまざまなトレンドが、消費社会、消費者の行動にどのような影響を与えているかについての、社会調査に基づいた研究に取り組んでいます。ここで言うトレンドとは「グローバル化」「デジタル化」、さらに「環境(エコ)意識の高まり」などです。また世代間やジェンダー差なども重要なファクターとなります。日本学術振興会(JSPS)・文部科学省の科学研究費助成事業(科研費)の資金によって特に「デジタル化」による消費文化の変化についての研究に力を注いでいます。

この研究では、従来の消費社会学研究でも重視されてきた「モノの所有感覚と物質主義(物欲、所有欲などについて)」「消費者のアイデンティティ形成・顕示的消費(たとえば所有物をみんなに見てもらいたい気持ち)、記号的消費(ブランドやステータスなどへのこだわり)」、そして「プロシューマー」を大きな柱にしています。

このうち「プロシューマー」については特に説明が必要かもしれません。これは「Producer=生産者」と「Consumer=消費者」を組み合わせた造語で、一言でいえば「生産者にもなる消費者」のこと。「何それ?」と思われるかもしれませんが、実は若い皆さんには非常に身近な存在です。現在、Web上には、一般ユーザーによって作られた膨大な商品=コンテンツが流通しています。つまり人気YouTuberやSNSのインフルエンサーは立派な「プロシューマー」なのです。あるいは3Dプリンターを使えば、かなり高品質な製品を自分で作れてしまいます。こういう時代に、デジタルネイティブの若い世代の消費に対する意識はどのように変化しているのか(あるいはしていないのか)が私にとっての大きな関心領域で、大規模なWeb調査などを通して実証的に探ろうとしています。

現在私は、現代社会のさまざまなトレンドが、消費社会、消費者の行動にどのような影響を与えているかについての、社会調査に基づいた研究に取り組んでいます。ここで言うトレンドとは「グローバル化」「デジタル化」、さらに「環境(エコ)意識の高まり」などです。また世代間やジェンダー差なども重要なファクターとなります。日本学術振興会(JSPS)・文部科学省の科学研究費助成事業(科研費)の資金によって特に「デジタル化」による消費文化の変化についての研究に力を注いでいます。

この研究では、従来の消費社会学研究でも重視されてきた「モノの所有感覚と物質主義(物欲、所有欲などについて)」「消費者のアイデンティティ形成・顕示的消費(たとえば所有物をみんなに見てもらいたい気持ち)、記号的消費(ブランドやステータスなどへのこだわり)」、そして「プロシューマー」を大きな柱にしています。

このうち「プロシューマー」については特に説明が必要かもしれません。これは「Producer=生産者」と「Consumer=消費者」を組み合わせた造語で、一言でいえば「生産者にもなる消費者」のこと。「何それ?」と思われるかもしれませんが、実は若い皆さんには非常に身近な存在です。現在、Web上には、一般ユーザーによって作られた膨大な商品=コンテンツが流通しています。つまり人気YouTuberやSNSのインフルエンサーは立派な「プロシューマー」なのです。あるいは3Dプリンターを使えば、かなり高品質な製品を自分で作れてしまいます。こういう時代に、デジタルネイティブの若い世代の消費に対する意識はどのように変化しているのか(あるいはしていないのか)が私にとっての大きな関心領域で、大規模なWeb調査などを通して実証的に探ろうとしています。

綿密に実施された社会調査データは安易な先入観を覆す

デジタル社会における消費文化についてのデータ集めとその検討を続けていくうちに、当初の想定が大きく裏切られる事実が続々と出現してきました。私が学生だった頃に比べ、モノを所有する「モノ消費」から体験を重視する「コト消費」への移行ということが消費文化のトレンドと言われています。最近は「若者の消費離れ」「物欲の低下」に類する言葉がよく聞かれます。最近の若者はモノへの執着があまりない……私自身にもそうした先入観がありました。しかし実際にデータを分析していくと「モノにこだわらないはずの若い世代の物欲は、実は私の世代が若者だった頃の物欲と本質的に違わないのではないか?」ということが見えてきたのです。また「デジタル化」だけに焦点を当ててしまうと見えにくくなる消費文化の変容があるのではないか……という疑問も生じてきました。その中で浮かび上がってきたのが「個人化」というキーワードでした。1960年代以降の「高度経済成長期」には、日本人は家庭を持ち、給与が上がると車や住宅を購入し、豊かな消費文化生活を満喫したいという共通の目標(モデル)がありました。しかし高齢化が進み、単身世帯が増えている現在はそうした「マイホーム幻想」は希薄になってきました。データを分析していると今の時代の消費文化は主に、趣味や夢中になっていることを通して「自分」に向き合う方向に進んでいるように思えます。「SNS映え」や「推し活」といった行動もその表れの一つかもしれません。今年(2025年)もう一度新たな社会調査を実施して、あらためて消費文化の現在地を見極めていきたいと考えています。

研究とはこうして当初の予想が裏切られるからこそ面白いという一面もあります。先入観を覆されるからこそ、より広く社会を見渡せる新たな視点を獲得できるのです。

研究とはこうして当初の予想が裏切られるからこそ面白いという一面もあります。先入観を覆されるからこそ、より広く社会を見渡せる新たな視点を獲得できるのです。

亜細亜大学の学生たちから教えてもらったこと

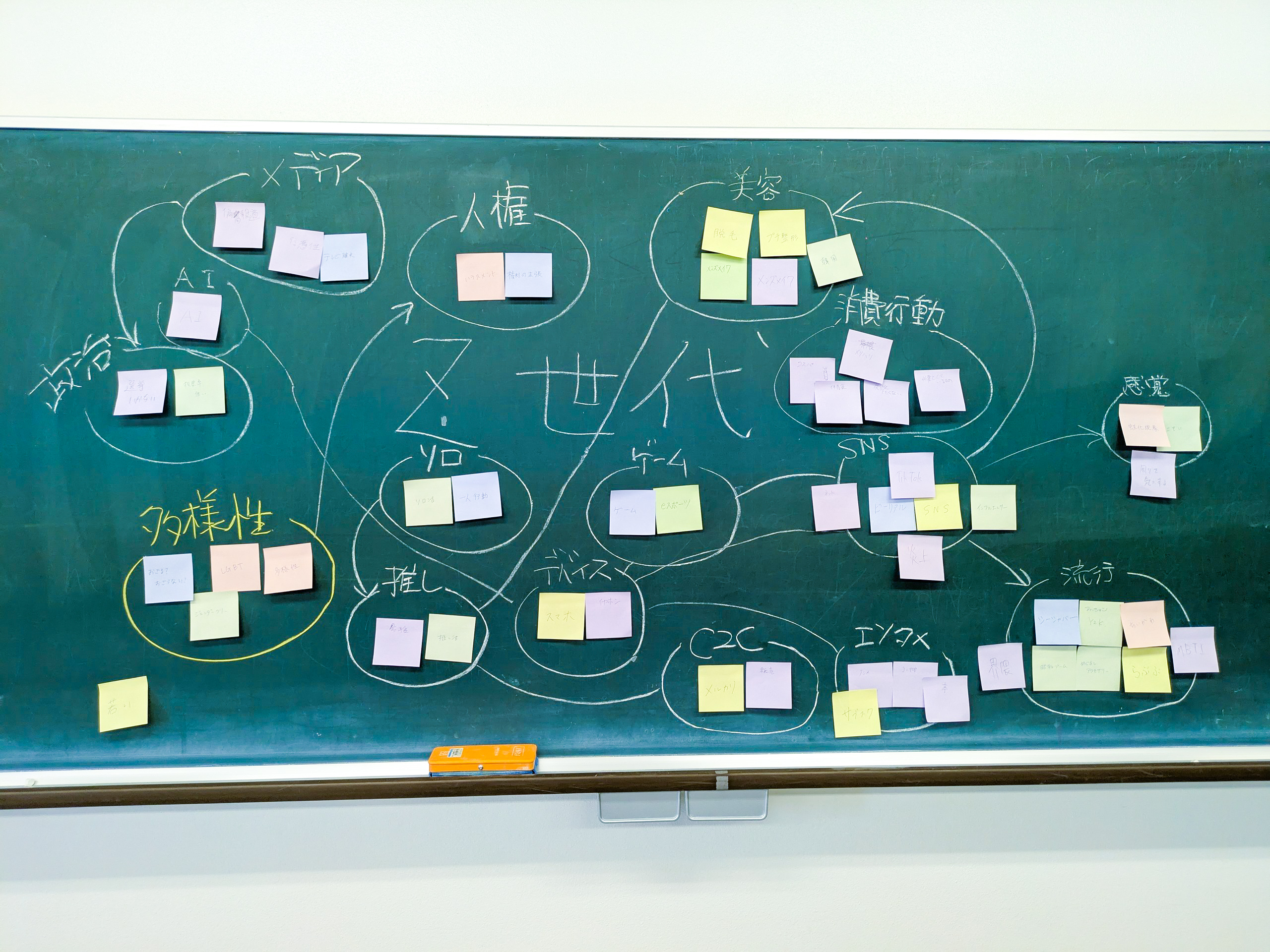

私は今年度から亜細亜大学社会学部の教員になりました。消費社会学の研究者として大学でデジタルネイティブの若者たちと日々接することができる環境はとても恵まれていると感じています。「SNS映え」や「推し活」など私が若者だった頃には存在しなかった消費文化がどのように彼らの生活の中に息づいているかをナマの声で知ることができるのです。

これまでもいくつかの大学で教えてきましたが、亜細亜大学の学生の印象は「元気で明るく、こちらも楽しく授業ができる」です。授業やゼミでの私の話に積極的に食いついてきてくれますし、学生ならではの視点はこちらも大いに勉強になります。

「若い世代がタイパ、コスパにこだわっているというのは、実は中高年世代の思い込みでは?」「メディアの、Z世代というくくり方はかなりテキトーだと思う」……そんな学生の声を聞くと、やはり先入観で社会や人を見てはいけないなとあらためて思いました。これからも学生たちに刺激をもらいながら、消費文化やライフスタイルの変化について楽しく研究していきたいです。

最後に、私から学生やこれから大学に入学する受験生・高校生に言いたいことは「大学で自分の生き方を考えよう」です。社会に出て役立つ知識やスキルを学ぶことも大切ですが、大学生活ではそれ以上に一人ひとりが自分の生き方について長い目で真剣に考える時間をもっていただきたいということです。消去法で大学の学部を選択した私ですが、その後に出会った学問や恩師、先輩、仲間との交流の中で次第に人生の航路や指針が見えてきて現在に至ります。そしてそうした試行錯誤やじっくり考える時間は学生の時にしか持てません。皆さんには、ぜひ自分の生き方を見極めるための有意義な4年間を過ごしてほしいと思っています。

これまでもいくつかの大学で教えてきましたが、亜細亜大学の学生の印象は「元気で明るく、こちらも楽しく授業ができる」です。授業やゼミでの私の話に積極的に食いついてきてくれますし、学生ならではの視点はこちらも大いに勉強になります。

「若い世代がタイパ、コスパにこだわっているというのは、実は中高年世代の思い込みでは?」「メディアの、Z世代というくくり方はかなりテキトーだと思う」……そんな学生の声を聞くと、やはり先入観で社会や人を見てはいけないなとあらためて思いました。これからも学生たちに刺激をもらいながら、消費文化やライフスタイルの変化について楽しく研究していきたいです。

最後に、私から学生やこれから大学に入学する受験生・高校生に言いたいことは「大学で自分の生き方を考えよう」です。社会に出て役立つ知識やスキルを学ぶことも大切ですが、大学生活ではそれ以上に一人ひとりが自分の生き方について長い目で真剣に考える時間をもっていただきたいということです。消去法で大学の学部を選択した私ですが、その後に出会った学問や恩師、先輩、仲間との交流の中で次第に人生の航路や指針が見えてきて現在に至ります。そしてそうした試行錯誤やじっくり考える時間は学生の時にしか持てません。皆さんには、ぜひ自分の生き方を見極めるための有意義な4年間を過ごしてほしいと思っています。