"Regenerating Space" to Reclaim Vacant Houses

The community is reborn!

The community is reborn!

#Asia University research

SHIRAI Hiromasa Professor

Dean Faculty of Urban Innovation Department of Urban Innovation /Faculty of Sociology (scheduled to assume office)

2024.07.01

In the series "If it's not interesting, it's not academia!", we introduce research content and anecdotes of faculty members at Asia University. The seventh feature is Professor SHIRAI Hiromasa Dean Faculty of Urban Innovation Department of Urban Innovation of Sociology (scheduled to assume office) is.

Involved in projects for two OlympicGames

So I decided to quit my job and was selected as an overseas artist trainee by the Agency for Cultural Affairs, which led me to the Netherlands in 2001. There I was involved in various architectural and urban design projects at the architectural design office run by the famous Dutch architect Rem Koolhaas. Koolhaas was originally an architect with a unique career as a journalist and author, and he designed many buildings with unique shapes. One of the projects I was involved in was the headquarters building of China Central Television, the national public broadcaster. At the time, China was starting to move towards the 2008 Beijing Olympic Games. The adoption of the innovative design proposed by Koolhaas, with two towers connected at the top, may have been a reflection of the will of China, a nation trying to change. I experienced the changing China while I was stationed in Beijing, and my interest in the relationship between the Olympic Games and urban development was greatly stimulated.

So I went to London, England, and started research the theme of "Olympics and cities" at the London School of Economics and Political Science. Then, by pure coincidence, it was decided that London would host the Olympic Games after Beijing. I was surprised at this lucky turn of events, and in parallel with my research activities, I became involved in creating the master plan for the Olympic venues in London.

From "remodeling" to "renovation"

After earning Doctor’s Degree in London, I returned to Tokyo in 2010 and opened an architectural firm. I established offices not only in Japan but also in Taiwan and China, and gained experience in many architectural design and urban development projects in Asia. Then, in September 2013, Tokyo was selected to host the 2020 Olympic Games, and I was surprised once again by the strange coincidence that the "Olympics" followed me wherever I went.

In 2015, I was involved in teaching and research activities at the University of Shiga Prefecture, where I gained new knowledge. I was born and raised in Tokyo, and had only lived in big cities, including overseas, so the living environment of the "region" of Shiga seemed very fresh to me. There are also good things about the region that you can't experience in the city, such as abundant nature. However, the increase in vacant houses, which has become a social problem, is more serious in the region. This vacant house problem is also a problem for the whole of Japan, where the rapid decline in the birthrate and aging of the population are progressing, so I used my experience as an architect to conduct practical research activities on the theme of utilizing and regenerating old houses remaining in the region. Until now, I have been involved in large projects such as the Olympics and urban development, but here I was in a tracksuit, with tools in hand, working with students to regenerate old houses. It was fun. What I was aiming for in this practical research activity was not just repair "reform," but "renovation" that adds new value with an eye on the present and future.

My current research theme, "Regenerating Space," is based on this experience, and it also explores the role of a new "architect" who can build a sustainable society by making effective use of what we already have.

In 2015, I was involved in teaching and research activities at the University of Shiga Prefecture, where I gained new knowledge. I was born and raised in Tokyo, and had only lived in big cities, including overseas, so the living environment of the "region" of Shiga seemed very fresh to me. There are also good things about the region that you can't experience in the city, such as abundant nature. However, the increase in vacant houses, which has become a social problem, is more serious in the region. This vacant house problem is also a problem for the whole of Japan, where the rapid decline in the birthrate and aging of the population are progressing, so I used my experience as an architect to conduct practical research activities on the theme of utilizing and regenerating old houses remaining in the region. Until now, I have been involved in large projects such as the Olympics and urban development, but here I was in a tracksuit, with tools in hand, working with students to regenerate old houses. It was fun. What I was aiming for in this practical research activity was not just repair "reform," but "renovation" that adds new value with an eye on the present and future.

My current research theme, "Regenerating Space," is based on this experience, and it also explores the role of a new "architect" who can build a sustainable society by making effective use of what we already have.

The importance of low-cost home renovation, as realized at my parents' home

As an architect, I was faced with a personal challenge: the restoration of my family home in Tokyo.

The two-story house that my parents had lived in for many years had become an uncomfortable place to live in for them as they grew older. The livability of a home changes completely between when it was built and several decades later. As the population ages, it will become increasingly necessary to make improvements to homes in response to changes in age and lifestyle. However, for the elderly, rebuilding a home or asking an architect to do a full-scale, custom-made renovation is not something that everyone can afford, due to the cost.

The hint to solving these problems that became apparent through the restoration of my parents' home came from the housing situation I witnessed while working in Taiwan. When walking around Tokyo, you see neat rows of similar apartment buildings and pre-built homes. However, residential areas in Taiwan are much more chaotic. This is because Taiwanese residents remodel and expand their apartments themselves. However, there are only a limited number of contractors who can undertake this work and suppliers of building materials, so there is a strange sense of unity even in the chaos.

Of course, if we brought the Taiwanese example to Japan as is, it would be illegal construction, but the way in which a space that combines diversity and unity is realized using a method that is somewhere between amateur DIY (Do It Yourself) and professional construction is very appealing. And I think that this is one way to create a living environment that is easy for everyone to live in at low cost.

Another method that is easiest to tackle is renovation with paint. The walls and ceilings of Japanese houses are often in dull colors such as white, beige, and brown, but simply repainting them in a color such as green, orange, or yellow using commercially available paint can not only change the atmosphere, but also the relationship between the space and people.

In addition to low-cost renovations, "places where people can gather" will become more important as the aging of society progresses. One of the things I am currently focusing on is exploring the possibilities of being a "community architect" who creates places in the local community that are open to everyone.

The two-story house that my parents had lived in for many years had become an uncomfortable place to live in for them as they grew older. The livability of a home changes completely between when it was built and several decades later. As the population ages, it will become increasingly necessary to make improvements to homes in response to changes in age and lifestyle. However, for the elderly, rebuilding a home or asking an architect to do a full-scale, custom-made renovation is not something that everyone can afford, due to the cost.

The hint to solving these problems that became apparent through the restoration of my parents' home came from the housing situation I witnessed while working in Taiwan. When walking around Tokyo, you see neat rows of similar apartment buildings and pre-built homes. However, residential areas in Taiwan are much more chaotic. This is because Taiwanese residents remodel and expand their apartments themselves. However, there are only a limited number of contractors who can undertake this work and suppliers of building materials, so there is a strange sense of unity even in the chaos.

Of course, if we brought the Taiwanese example to Japan as is, it would be illegal construction, but the way in which a space that combines diversity and unity is realized using a method that is somewhere between amateur DIY (Do It Yourself) and professional construction is very appealing. And I think that this is one way to create a living environment that is easy for everyone to live in at low cost.

Another method that is easiest to tackle is renovation with paint. The walls and ceilings of Japanese houses are often in dull colors such as white, beige, and brown, but simply repainting them in a color such as green, orange, or yellow using commercially available paint can not only change the atmosphere, but also the relationship between the space and people.

In addition to low-cost renovations, "places where people can gather" will become more important as the aging of society progresses. One of the things I am currently focusing on is exploring the possibilities of being a "community architect" who creates places in the local community that are open to everyone.

Expectations for Japanese "renovation" from the younger generation

In Asia University 's Lecture, he talks about urban creation and renovation based on his experience as an architect.

On the other hand, seminar students learn about renovation in a group hands-on way. We'll start with a renovation plan for the Asia University campus where we spend all our time. Because it is a campus that knows well, there are some bold proposals, which is quite fun.

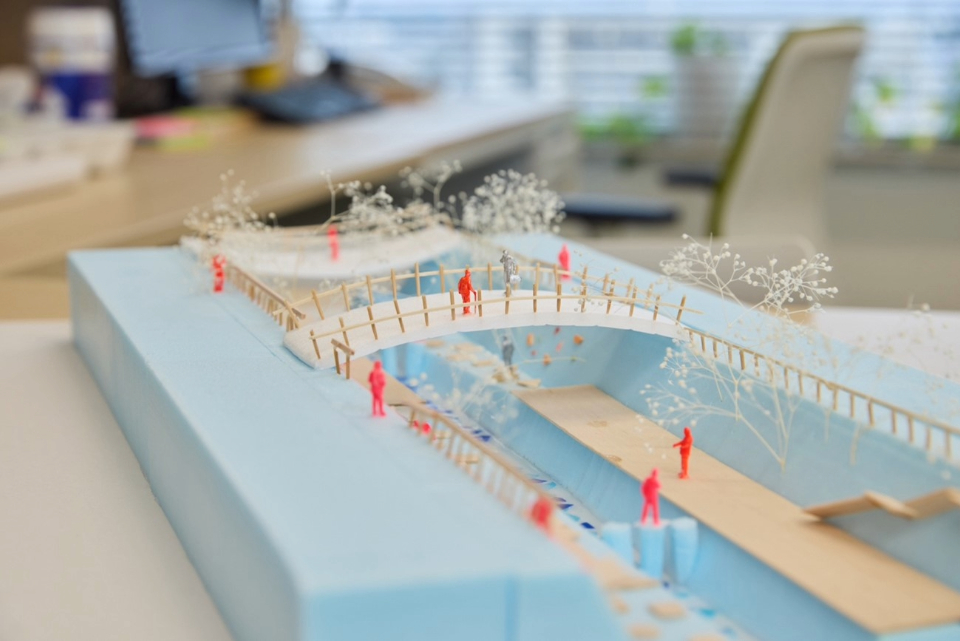

The next step is to present the results of the Mitaka Mirai research Award for Students at the Mitaka Network University Promotion Organization, a non-profit organization in Mitaka City, next to Musashino City, where the campus is located, and to present the results of their research on the creation of a new community. That's right, the practice of "community architect" that I mentioned earlier. Unlike a university campus, this is a place where you need to do your homework. I give advice on how to conduct such research and how to make presentations, but I leave the ideas themselves to the students. The students gave presentations with a high degree of perfection despite their struggles, and last year (2023) they were able to receive the "Excellence Award" for their proposal to improve the Tamagawa Josui River and revitalize it as a community space where many local residents come and go. There was also a great idea to use the production green space in Mitaka, which is also a daikon production area, as a community space.

I believe that what the younger generation needs to carve out for the future is to have their own unique commitments and perspectives. It is also important to hone one's individuality and sensibility as a person that can never be quantified. I sincerely hope that the students in my Lecture and seminars will realize this and "renovate" the communities and societies that they think are comfortable to live in in cooperation with many people.

On the other hand, seminar students learn about renovation in a group hands-on way. We'll start with a renovation plan for the Asia University campus where we spend all our time. Because it is a campus that knows well, there are some bold proposals, which is quite fun.

The next step is to present the results of the Mitaka Mirai research Award for Students at the Mitaka Network University Promotion Organization, a non-profit organization in Mitaka City, next to Musashino City, where the campus is located, and to present the results of their research on the creation of a new community. That's right, the practice of "community architect" that I mentioned earlier. Unlike a university campus, this is a place where you need to do your homework. I give advice on how to conduct such research and how to make presentations, but I leave the ideas themselves to the students. The students gave presentations with a high degree of perfection despite their struggles, and last year (2023) they were able to receive the "Excellence Award" for their proposal to improve the Tamagawa Josui River and revitalize it as a community space where many local residents come and go. There was also a great idea to use the production green space in Mitaka, which is also a daikon production area, as a community space.

I believe that what the younger generation needs to carve out for the future is to have their own unique commitments and perspectives. It is also important to hone one's individuality and sensibility as a person that can never be quantified. I sincerely hope that the students in my Lecture and seminars will realize this and "renovate" the communities and societies that they think are comfortable to live in in cooperation with many people.