Through experience and practice

Fun for everyone

Explore new values in travel

Fun for everyone

Explore new values in travel

#Asia University research

KUBOTA Mihoko Associate Professor

Faculty of Business Administration Administration, Department of Hospitality Management

2025.01.01

In the series "If it's not interesting, it's not academia!", we introduce research content and anecdotes of Asia University faculty members. The 13th feature is Associate Professor KUBOTA Mihoko of Faculty of Business Administration Administration.

"What's on the other side of that mountain?" is where my interest began

Another of my childhood hobbies was looking at the colorful flags of the world in atlases and other publications. I remember having a lot of fun looking at the unique flag designs of each country and imagining, "I'd like to go to this country someday."

Perhaps it was inevitable that I decided to major in foreign languages (German) at a university in Tokyo. And when I think of memories from my time at university, I remember traveling above all else. In Japan, traveling alone to Hokkaido is a fond memory. I also backpacked around Europe for about a month during the spring break of my Junior of university. Looking back now, I wonder how brave I was, but at the time I was filled with excitement at the thought of walking on my own two feet into an unknown world. I like to be physically active, and I was Badminton Club so I was confident in my physical strength.

When I returned from my solo trip to Europe and the new semester began, the job hunting season came around immediately. However, I still had a strong desire to make travel my career, so I joined the travel agency Japan Travel Bureau (now JTB).

He got a job at a travel agency but was transferred to research institute.

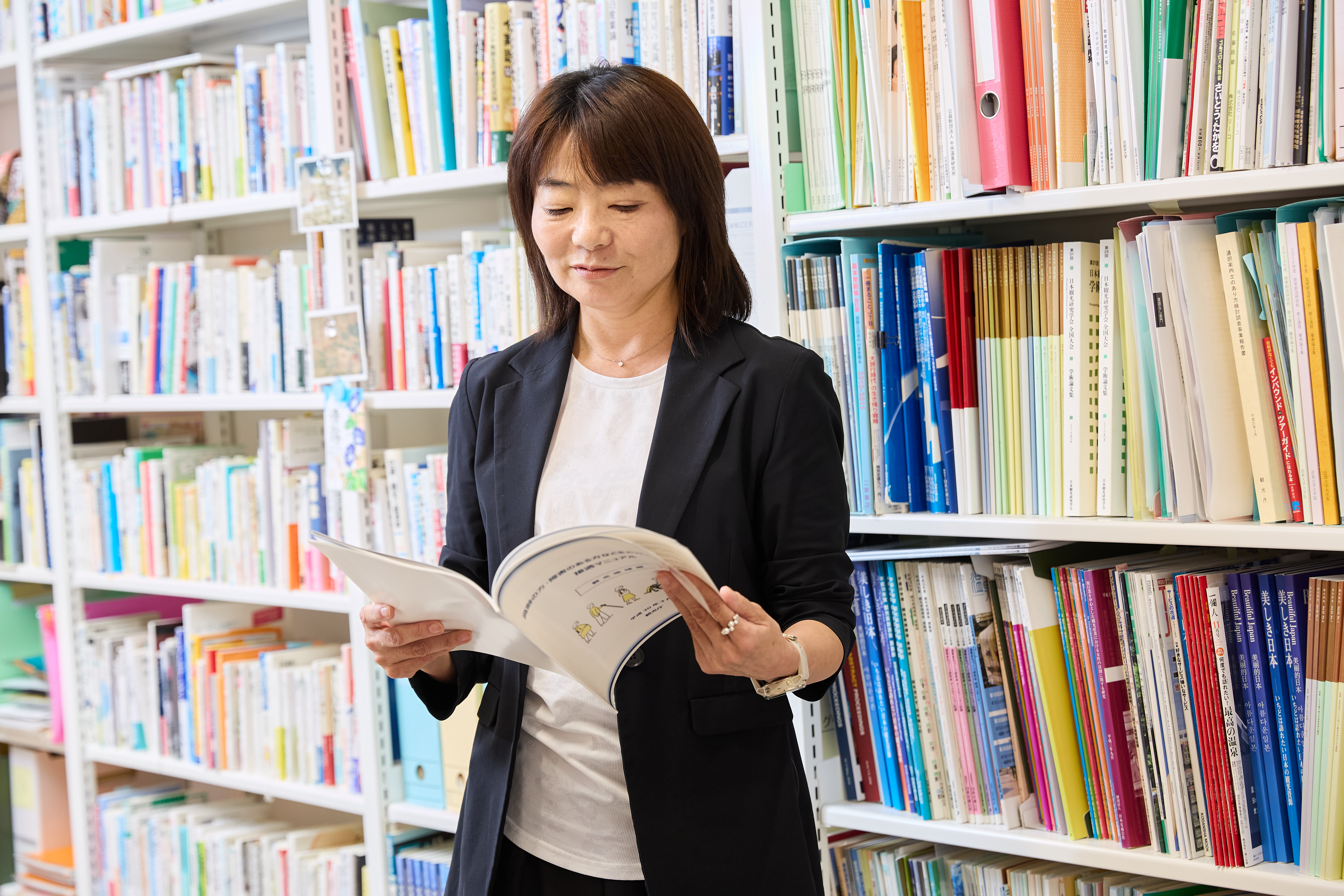

After joining the company, I was initially put in charge of overseas group travel and gained experience in sales to corporations. However, about a year after joining the company, I was transferred to a different organization called the Japan Travel Bureau Foundation. This organization is a practical research research that specializes in travel and tourism, and in addition to giving back to society through holding seminars and Symposium and publishing books, it also operates a "Travel Library (Library Administration)" that houses books related to travel and tourism, and I have served as its director.

Additionally, as a think tank and consultant specializing in the tourism field, we have been commissioned by national and local governments and public institutions to make proposals and recommendations regarding town revitalization and tourism promotion.

To tell the truth, when I first moved to research institute, I wondered, "Is research necessary for tourism?" However, as a research, I interacted with people involved in the tourism industry, such as local governments and inns, in tourist destinations all over the country, and gradually began to feel the excitement of this new job. For example, my experience interacting with people who run luxury inns, which I had almost no connection with as a student who traveled on a budget, was a kind of cross-cultural exchange, and I enjoyed learning about the thoughts and wisdom of the tourism industry. Also, because it was a research institute, there were specialists from various fields in the same workplace, which greatly broadened my perspective on the relationship between travel and tourism and the economy and the environment. At the time, "tourism town revitalization" was actively underway all over the country, and I became involved in analyzing traveler trends, planning tourist destinations, and planning seminars and Symposium, and I began to feel a great sense of fulfillment in my work.

Additionally, as a think tank and consultant specializing in the tourism field, we have been commissioned by national and local governments and public institutions to make proposals and recommendations regarding town revitalization and tourism promotion.

To tell the truth, when I first moved to research institute, I wondered, "Is research necessary for tourism?" However, as a research, I interacted with people involved in the tourism industry, such as local governments and inns, in tourist destinations all over the country, and gradually began to feel the excitement of this new job. For example, my experience interacting with people who run luxury inns, which I had almost no connection with as a student who traveled on a budget, was a kind of cross-cultural exchange, and I enjoyed learning about the thoughts and wisdom of the tourism industry. Also, because it was a research institute, there were specialists from various fields in the same workplace, which greatly broadened my perspective on the relationship between travel and tourism and the economy and the environment. At the time, "tourism town revitalization" was actively underway all over the country, and I became involved in analyzing traveler trends, planning tourist destinations, and planning seminars and Symposium, and I began to feel a great sense of fulfillment in my work.

What is "universal tourism" that allows everyone to enjoy traveling?

After that, based on my experience as a research member of a think tank for about 30 years, I was appointed as a practitioner faculty member in the Department of Asia University Faculty of Business Administration Hospitality Management. I thought it would be great to be able to tell the younger generation about the tourist destinations and tourism research that I have experienced. However, although I may have been a professional in tourism research and research, I was worried that I was not a professional in teaching, so in the beginning, I received advice from senior professors in the department and referred to their classes.

As a novice university teacher, I came across the theme of "universal tourism." "Universal design" is the design of products, buildings, spaces, etc. that are easy for as many people as possible to use, regardless of age, nationality, disability, etc., and "universal tourism" applies this concept to travel. In the past, it was also called "barrier-free tourism," and some travel agencies have been working on it, and "barrier-free tour centers" operated by NPOs and other organizations have been opened throughout the country to support the travel of people with disabilities and the elderly.

As a member of a government committee, I was involved in investigating the actual state of universal tourism and creating a "hospitality manual" for people engaged in the tourism industry. This year, the Act on the Elimination of Discrimination against Persons with Disabilities was revised, and many people in the tourism industry, such as inns, are confused about how to treat customers with disabilities and other special needs. However, if you look closely, you will find that many problems can be solved by good communication. The law requires reasonable accommodation, and there are many things that can be devised depending on your experience and feelings. The "Hospitality Manual" explains such actual considerations in an easy-to-understand manner.

As a novice university teacher, I came across the theme of "universal tourism." "Universal design" is the design of products, buildings, spaces, etc. that are easy for as many people as possible to use, regardless of age, nationality, disability, etc., and "universal tourism" applies this concept to travel. In the past, it was also called "barrier-free tourism," and some travel agencies have been working on it, and "barrier-free tour centers" operated by NPOs and other organizations have been opened throughout the country to support the travel of people with disabilities and the elderly.

As a member of a government committee, I was involved in investigating the actual state of universal tourism and creating a "hospitality manual" for people engaged in the tourism industry. This year, the Act on the Elimination of Discrimination against Persons with Disabilities was revised, and many people in the tourism industry, such as inns, are confused about how to treat customers with disabilities and other special needs. However, if you look closely, you will find that many problems can be solved by good communication. The law requires reasonable accommodation, and there are many things that can be devised depending on your experience and feelings. The "Hospitality Manual" explains such actual considerations in an easy-to-understand manner.

Thinking about further possibilities for "universal tourism" together with students

Currently, some tourist destinations are actively working on the concept of "universal tourism," but there are still many issues that need to be addressed nationwide. And as I worked on research and research on "universal tourism," I came to believe that the true value of this idea is to aim for a form of travel that is valuable to everyone, not just the elderly and people with disabilities. The so-called "able-bodied" rely on sight for much of their sightseeing. However, you should be able to sharpen your senses of hearing, touch, and smell even more and deepen your sightseeing experience.

In the second-year course "Traveler Training," which I am in charge of, I go with students to "Dialogue in the Dark" in Tokyo. This is an entertainment facility that originated in Germany where you can experience various scenes using your senses other than sight in a completely dark space. The students, who were initially afraid of the darkness, gradually enjoyed the experience by making full use of their five senses, such as touch and hearing, and realized the importance of active communication. You will also notice that the positions of the visually impaired and the able-bodied, who usually need attention, are reversed in the dark. I believe that this is an important starting point for thinking about "universal tourism."

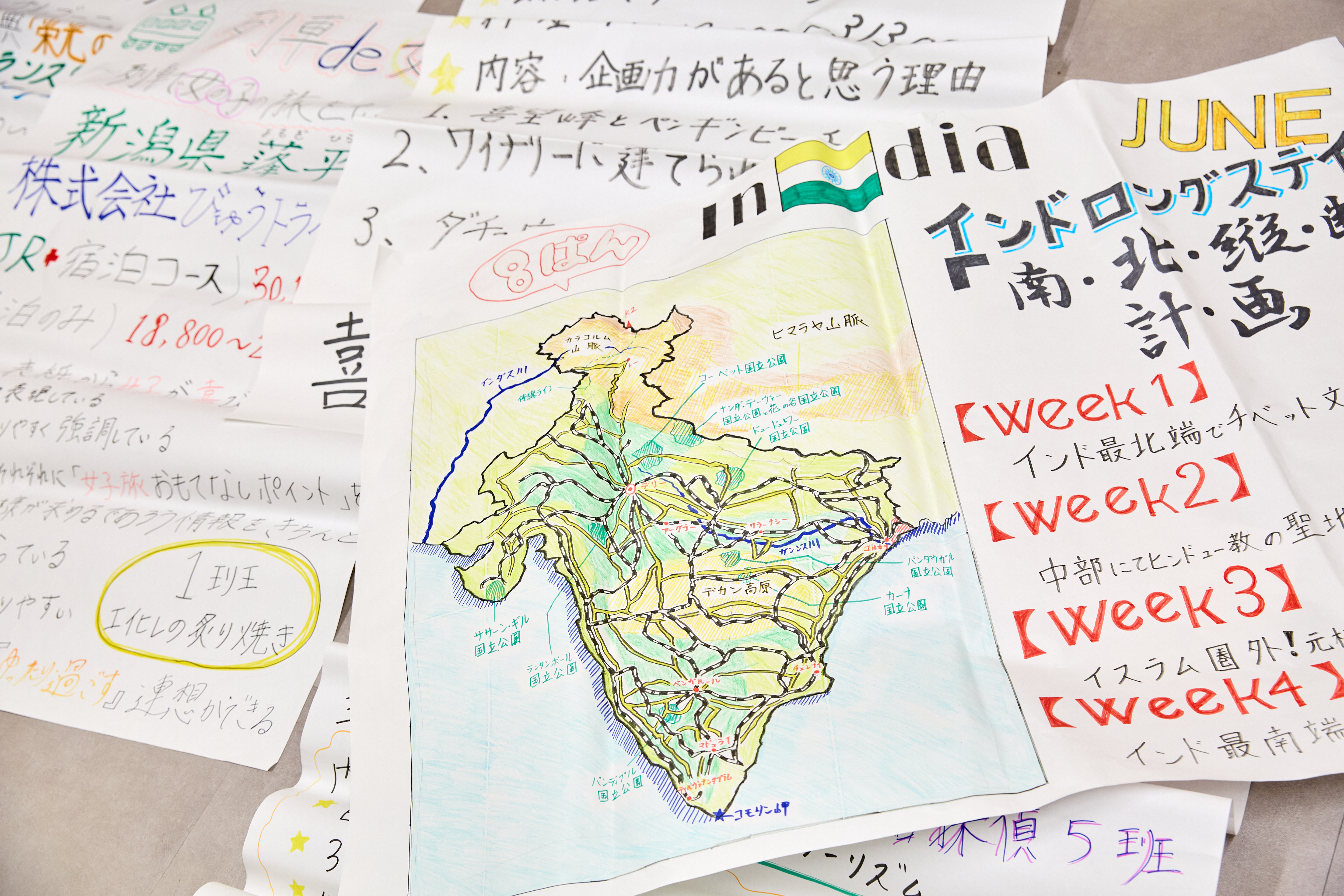

I ...... that by not simply limiting ourselves to the elderly and people with disabilities, but literally thinking of it as universal, we can create opportunities for all people to enjoy a deep travel experience that does not rely solely on sight. With this awareness of these issues, I am currently exploring the possibilities of "universal tourism" in the future by establishing the Professor of Kojiro Hirose of the National Museum of Ethnology (Suita City, Osaka Prefecture), who are blind cultural anthropologists, and Takashi Ichii of Toyama International University, Associate Professor and research Association. Associate Professor Ichii's seminar and I held a joint seminar camp in Tateyama Town, Toyama Prefecture, where one of Japan's leading mountain sightseeing routes, the Tateyama Kurobe Alpine Route, is located, and we focused on the five senses and thought about the potential of buried tourism resources.

In addition, my seminar also conducts off-campus activities in Kyoto and the surrounding areas, and emphasizes opportunities for students to learn through practice and interaction with local people. In FY2024, Sophomore participated in the lifelong learning project "Hinode Townspeople University Comprehensive Course" in Hinode Town, Nishitama District, Tokyo, and interacted with local people through the creation of an original "Hinode Town Karuta".

After gradu career options ation, many seminar students go on to travel agencies, hotels, airports, and transportation, but there are also students who go on to the welfare industry and general companies. Even if it is not directly related to tourism, I think that the experience of thinking about "what is universal?" and coming into contact with hospitality in the tourism industry will definitely be useful as a member of society. I assign Bachelor’s Thesis to the students in my seminar, and there are many things that I have noticed through their papers, such as setting themes that consider tourism and regional revitalization from the perspective of anime, music, idols, sports, peace, etc. At first, I became a university professor with a lot of excitement, wondering what the university students were thinking, but now I enjoy watching the students grow every year.

In the second-year course "Traveler Training," which I am in charge of, I go with students to "Dialogue in the Dark" in Tokyo. This is an entertainment facility that originated in Germany where you can experience various scenes using your senses other than sight in a completely dark space. The students, who were initially afraid of the darkness, gradually enjoyed the experience by making full use of their five senses, such as touch and hearing, and realized the importance of active communication. You will also notice that the positions of the visually impaired and the able-bodied, who usually need attention, are reversed in the dark. I believe that this is an important starting point for thinking about "universal tourism."

I ...... that by not simply limiting ourselves to the elderly and people with disabilities, but literally thinking of it as universal, we can create opportunities for all people to enjoy a deep travel experience that does not rely solely on sight. With this awareness of these issues, I am currently exploring the possibilities of "universal tourism" in the future by establishing the Professor of Kojiro Hirose of the National Museum of Ethnology (Suita City, Osaka Prefecture), who are blind cultural anthropologists, and Takashi Ichii of Toyama International University, Associate Professor and research Association. Associate Professor Ichii's seminar and I held a joint seminar camp in Tateyama Town, Toyama Prefecture, where one of Japan's leading mountain sightseeing routes, the Tateyama Kurobe Alpine Route, is located, and we focused on the five senses and thought about the potential of buried tourism resources.

In addition, my seminar also conducts off-campus activities in Kyoto and the surrounding areas, and emphasizes opportunities for students to learn through practice and interaction with local people. In FY2024, Sophomore participated in the lifelong learning project "Hinode Townspeople University Comprehensive Course" in Hinode Town, Nishitama District, Tokyo, and interacted with local people through the creation of an original "Hinode Town Karuta".

After gradu career options ation, many seminar students go on to travel agencies, hotels, airports, and transportation, but there are also students who go on to the welfare industry and general companies. Even if it is not directly related to tourism, I think that the experience of thinking about "what is universal?" and coming into contact with hospitality in the tourism industry will definitely be useful as a member of society. I assign Bachelor’s Thesis to the students in my seminar, and there are many things that I have noticed through their papers, such as setting themes that consider tourism and regional revitalization from the perspective of anime, music, idols, sports, peace, etc. At first, I became a university professor with a lot of excitement, wondering what the university students were thinking, but now I enjoy watching the students grow every year.

Related Links

- Faculty of Business Administration TOP

- Faculty of Business Administration Department of Hospitality Management

- Faculty of Business Administration Four Years of Hospitality Management

- Faculty of Business Administration Administration, Department of Hospitality Management Course Introduction

- Seminar, Faculty of Business Administration Administration

- Faculty Faculty of Business Administration, Department of Hospitality Management