“今”の戦争を

終わらせるために

過去の歴史を学ぶ

終わらせるために

過去の歴史を学ぶ

#亜大の研究

大原 俊一郎准教授

法学部 法律学科

2025.09.01

シリーズ企画「面白くなければ学問じゃない!」では、亜細亜大学の教員陣の研究内容やエピソードを紹介します。第16回の特集は、法学部 法律学科 大原俊一郎准教授です。

世界が大きく動いていた中学・高校時代

私は中学生・高校生の頃から、こうした戦争と平和にまつわる国際政治に関心がありました。当時はベルリンの壁崩壊、ソ連崩壊と大きく世界が動いていた時代。報道を通して国際社会の激変ぶりをリアルタイムで注視しており、高校の現代社会の授業でも「これからの日米同盟はどうなるか?」というテーマを取り上げたりもしていました。

当時、よく見ていた民放の政治討論番組にコメンテーターとして出演されていた国際政治学者の高坂正堯先生の意見に共鳴することが多く、高坂先生の著書『宰相吉田茂』を読んで、あらためて外交とは平和をつくり出すクリエイティブな仕事であることを認識しました。吉田茂氏は外交官出身の政治家で、戦後日本の混乱を収束させ、外交を通じて日本が再び国際社会で存在感を示すことを目指し、現在の日本につながる国づくりに尽力した人です。吉田氏の「戦争に負けて、外交で勝つ」という言葉は、彼の外交に対する歴史認識を象徴するもので、後に私の主要な研究対象の一つにもなるナポレオン戦争後のヨーロッパ国際秩序について各国が話し合った「ウィーン会議」(1814/15年)にも関連し、ウィーン会議において敗戦国ながら大国としての立場を確保したフランス外交にも連なるものでした。

このウィーン会議ではオーストリアのメッテルニヒ外相がイギリスのカースルレー外相の協力を得て、ヨーロッパ各国の協調と安定した多極構造によるヨーロッパ国際秩序(ウィーン体制)を打ち立てます。ヨーロッパのすべての大国がほぼ同じパワーを持って均衡する「多極」を形成し、その合間に綿密に中小国の利害を織り込んだため、この国際秩序を正面から打ち倒そうとする国家や勢力が現れず、それから約100年間はヨーロッパ中を巻き込むような大戦争は起こりませんでした。特にウィーン体制の最盛期である1815年から1822年までは、ヨーロッパのすべての大国を含む四国同盟(1818年にフランスが加盟して五国同盟)を中心にかなり完成度の高い集団安全保障体制が運営されていました。

「平和な国際秩序を構築するために何ができるだろうか?」。早稲田大学の島田征夫先生の下で国際法を学んだ私は多国間の協調と安定した多極構造による国際秩序について本格的に研究しようと、高坂先生が在籍した京都大学の大学院に進学し、高坂先生の門下の一人であった国際政治学者の中西輝政先生に師事しました。

19世紀の「ウィーン体制」と「システム思考」が恒久平和の出発点

私が政治家や外交官ではなく、国際政治学者の道を志したのは、キャリアの初期段階からより大局的かつ包括的な視点で協調と多極によって成り立つ国際秩序について考えを深めたかったからです。京都大学大学院時代とポスドク時代、そして亜細亜大学に着任してから現在に至るまで、15世紀末(1494年)の国際政治の発生から現在に至るまでの500年間の国際政治史について包括的な検討作業が進められたのは幸運でした。以下においては、かいつまんでその内容をお話しさせていただければと思います。

そもそもウィーン体制において、きわめて完成度の高い国際秩序を構築できた背景には、二つの前提があります。第一の前提として、17世紀後半から18世紀にかけてのヨーロッパ国際秩序のソフト面での成熟が挙げられます。ちょうど啓蒙主義が隆盛を極めたのと同じ時代にプーフェンドルフ、ライプニッツ、サン=ピエール、ルソー、ヴォルフ、ヴァッテルをはじめとするドイツ諸国やフランスの哲学者や思想家たちの合理主義的な学知が「集団安全保障に連なるような思想」や「国際法思想」として開花し、それがヨーロッパ各国の政治家や外交官に共有されることによって、ヨーロッパ国際秩序がソフト面において成熟してきました。

さらに第二の前提として、ヨーロッパ国際秩序の成熟のプロセスが本格的な研究書によって解明されて可視化されるようになったことです。メッテルニヒがヨーロッパ各国への国際政治指導を本格化させる直前の1809年、ドイツのヘーレンという歴史家がまとめた15~18世紀のヨーロッパ国際秩序の成熟過程についての包括的な研究書が出版され、それが大きな役割を果たしました。ヘーレンはゲッティンゲン大学教授として活躍し、国際政治史における「ドイツ歴史学派」の創始者と位置づけられる歴史家です。

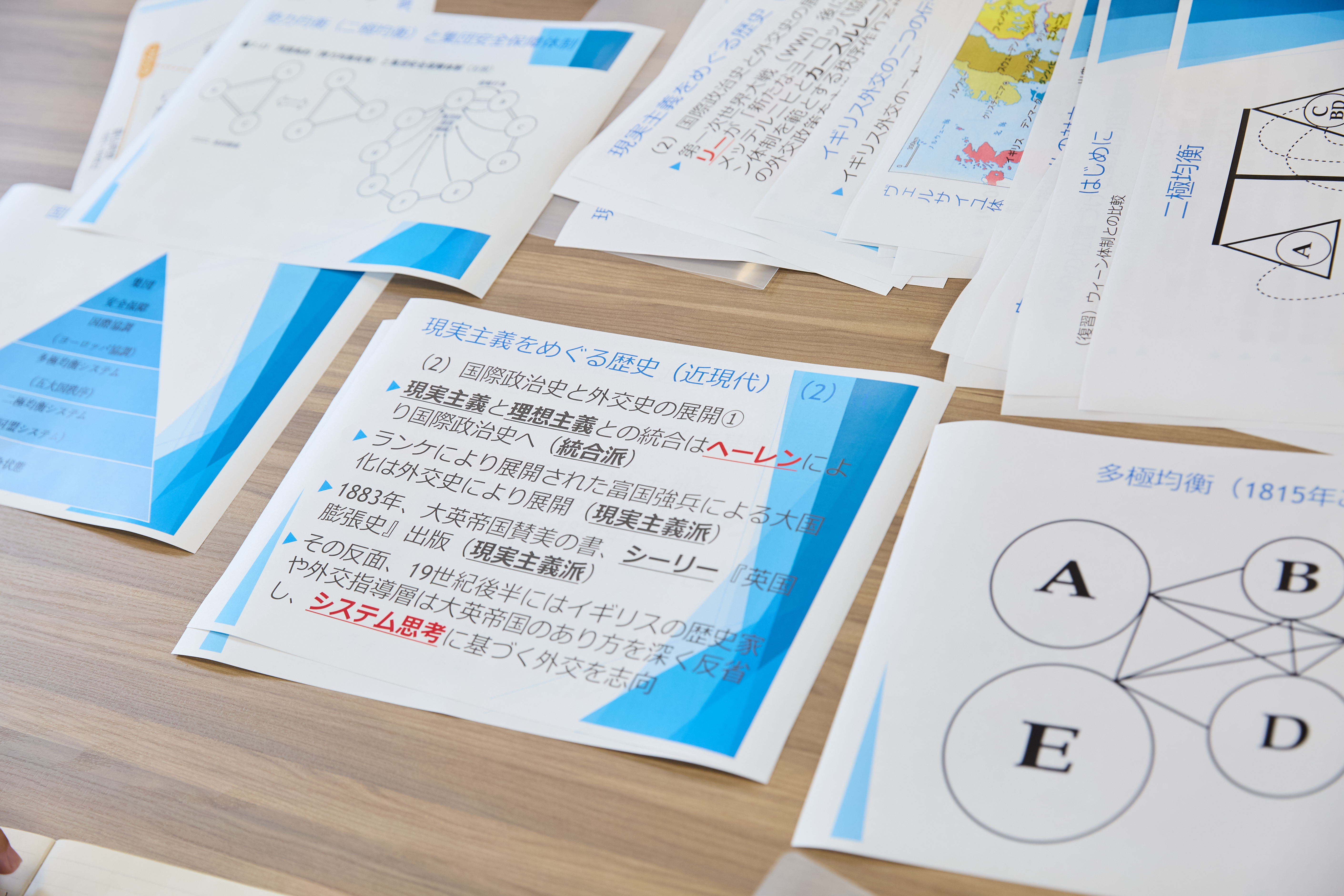

ヨーロッパ国際秩序は15世紀から19世紀初頭にかけて段階的に成熟していきます。まず、①イタリア戦争や30年戦争に見られるような「戦争状態」、②カール5世のハプスブルク帝国やルイ14世のフランスのような覇権を目指す国家に対して諸国家で大同盟を組んで対抗する「二極均衡」、③諸国家の大同盟が勝利を収めることで多くの大国が分散してパワーを持ちつつ調和的なバランスを形成する「多極均衡」へと徐々に変容し、段階的にハード面の成熟を進めていきます。その上に立って先ほどお話ししたソフト面の成熟が組み合わされ、④大国間のコンセンサスによって運営される「国際協調(大国一致)」、⑤19世紀初頭(1815年~1822年)の「集団安全保障体制」が成立していきました。

こうしたヨーロッパ国際秩序の「システム」としての成熟を背景に、外交思想が大きく変化していきます。18世紀のオーストリア・プロイセンを中心とするドイツ諸国やフランスなどの大陸諸国では国際秩序の「システム」としての安定を基軸に外交行動を規定する「システム思考」が定着していきました。より詳しく言いますと、「システム思考」とは15世紀から19世紀初頭にかけての国際システムの成熟過程の理解に基づき、国際社会全体のシステムの安定を優先し、システムの安定の範囲内で国益を追求しようとする外交思想と位置づけられます。そして、これと正反対の外交思想が「機会主義」でした。「機会主義」とは、その都度その都度、機会をうかがっては国益の増進に汲々とし、結果として国際システムの安定を損なう外交思想として位置づけられます。18世紀のヨーロッパ大陸諸国では、外交思想の主流が「機会主義」から「システム思考」へと変化することでヨーロッパ国際秩序の成熟を力強く後押しします。つまり、諸国家が「機会主義」という利己主義に基づく外交よりも「システム思考」という社会的配慮に基づく外交を重視することによって、国際秩序は社会的な結合体としての「国際社会」へと変化(社会化)していったのです。こうしたヨーロッパ国際秩序の「システム」や「社会」としての成熟を包括的にまとめた研究がヘーレンの業績でした。つまり、メッテルニヒやカースルレーの活躍以前に、「学問の力」によって、どのようにすれば安定的かつ永続的な平和秩序を作ることができるのかの具体的な方法論が確立していたのです。

ところで、19世紀前半のウィーン体制までの時期には「システム思考」の中心はドイツ諸国やフランスなど大陸側にあったのに対し、それまでのイギリスでは「システム思考」は成熟していませんでした。もともとイギリスでは「システム」という概念で外交や国際政治を考える習慣がなく、ウィーン体制期のイギリスではカースルレーやウェリントンなど、メッテルニヒと緊密な関係にあった限られた人々にしか「システム思考」は理解されていませんでした。むしろイギリスの外交指導はカニングやパーマストンなどに代表されるように「機会主義」を中心に据え、大英帝国の拡大に汲々とする傾向がありました。18世紀中盤の七年戦争では、戦争末期になってイギリスの「機会主義」に裏切られたプロイセンのフリードリヒ2世が「イギリスにはシステムで国際政治を考える思考がない」という意味の批判を当時のイギリス外交に対してしていますし、「不実の白い島(イギリス)」は機会主義的なイギリス外交の代名詞でもありました。この点は有名なハロルド・ニコルソンの『外交』という著作にも同様の認識が記述されています。

しかし、1834年にヘーレンの研究書が英訳されると、そのイギリス外交も徐々に変化していきます。ヘーレンの英訳本によってそれまで「諸国家体系(国際システム)」を指し示す言葉として用いられてきた「Staatensystem」というドイツ語が英語圏で初めて「states system」として翻訳され、ドイツとの緊密な学術交流が発展していく中で次第にイギリスでも「システム」という概念で国際政治を考える「システム思考」が定着していったのです。

というのも、19世紀はドイツとイギリスの研究者の学術交流が盛んで、ドイツの本格的な学問を習得した研究者がオックスフォード大学やケンブリッジ大学の要職に就いていきました。ミュンヘン大学に7年留学してケンブリッジ大学の近代史の欽定講座担当教授(Regius Professor)というトップ教授の座に就いたアクトン卿(ジョン・アクトン)がその代表例です。特に1871年のドイツ統一以降はドイツの大学が世界の王座を占め、あらゆる分野で世界の研究の最高峰に位置し、アメリカでもイギリスでも研究者や社会的指導層の第一の留学先はドイツでした。

こうした中で歴史学の枠組みの中で行われていた国際政治研究においても、先述の「ヘーレンを始祖とする国際政治史」と「ランケを始祖とする外交史」とを基調とする「ドイツ歴史学派」の研究が世界中に影響を与えていきます。明治時代に東京専門学校(現在の早稲田大学)や東京帝国大学に設置された「外交史」の講座は現在の日本の国際政治学や国際関係論の源流でもありますが、「ドイツ歴史学派」の学問が世界中に伝播する中で設置されたものです。有賀長雄に代表される「外交史」のみならず、小野塚喜平次に代表される「政治学」全体もドイツ留学帰りの研究者が学界を指導しました。

イギリス外交が成熟してきたのは、このような背景を受けてのことです。イギリスでは20世紀初頭にグレイ外相を輩出して世界全体の植民地獲得競争を緩和させ、1912年にはバルカン半島の紛争をヨーロッパの協調によって解決しようとするロンドン会議を開催するようになります。さらに第一次世界大戦後には「新しいヨーロッパ協調」を掲げる歴史家モーリーを輩出し、ようやく「システム思考」がイギリス外交の標準的な外交思想となったのです。つまり、「外交の質」という点でいえば、イギリス外交が成熟期を迎えたのは、20世紀の前半に入ってからといえます。このように20世紀前半に成熟期を迎えたイギリスの安定した外交指導の背景には、大陸の合理主義の知的伝統や「ドイツ歴史学派」から連なる「学問の力」が確固として存在しているという点はもっと強調されるべきだと思います。

ところで、ウィーン体制によるヨーロッパの「百年の平和」は、第一次世界大戦(1914~1918年)によって破られます。ヨーロッパ全土から中東やアジアまで戦線が拡大し、戦車、飛行機、毒ガスなどの近代兵器が初めて戦争に使われ膨大な犠牲を出したこの大戦がドイツの降伏によって終結すると、先述のイギリスの歴史家モーリーは「新しいヨーロッパ協調」を訴え、彼の薫陶を受けた政治家・外交官たちが再びウィーン体制のような恒久的な平和秩序の確立を構想します。モーリーを中心とするイギリス人たちからすれば、国際連盟もウィーン体制期の集団安全保障の焼き直しとして捉えられていた部分もありました。しかしそうした試みも各国の思惑がそろわず、やがて国際社会は第二次世界大戦へと突入していきました。モーリーが考えたように、多国間が協調し、安定した多極構造を基礎とする国際秩序が生まれていれば、もしかしたら第二次世界大戦は回避されていたかもしれません。

私が影響を受けた高坂先生の父であり、京都学派の哲学者でもあった高坂正顕先生は20世紀前半に国際協調を目指したこうしたイギリス外交を高く評価しました。そしてイギリス外交研究を志した息子の正堯先生、その門下である中西先生を経て、「英国学派」とその源流である「ドイツ歴史学派」を重視する私の研究につながっています。ちなみに、直接教えを受けることはありませんでしたが、集団安全保障や国際安全保障という観点では、東京大学の坂本義和先生や早稲田大学の鴨武彦先生からも影響を受けていることも一言付け加えておきたいと思います。

ところで、私が重視する「英国学派」に属するイギリスの国際関係論の研究者は前述したヘーレンの業績を高く評価しており、「ヘーレンの学問をアップデートする」ことを目指していました。この意味において「英国学派」とは、国際政治を歴史的に検証する「ドイツ歴史学派」の学問を理論化したものと位置づけることもできます。その大きな特色は多国間の協調と安定した多極構造からなる国際秩序、そしてそれを実現するための「理想」と「現実」を統合した「システム思考」に基づいた外交思想です。多くのみなさんはナポレオン戦争やウィーン体制など、世界史の教科書に書かれたはるか昔の出来事のように思われるでしょうが、現代の国際情勢の中で恒久平和を考える際にも大切な視点と教訓が含まれていることを知っていただければと思います。

そもそもウィーン体制において、きわめて完成度の高い国際秩序を構築できた背景には、二つの前提があります。第一の前提として、17世紀後半から18世紀にかけてのヨーロッパ国際秩序のソフト面での成熟が挙げられます。ちょうど啓蒙主義が隆盛を極めたのと同じ時代にプーフェンドルフ、ライプニッツ、サン=ピエール、ルソー、ヴォルフ、ヴァッテルをはじめとするドイツ諸国やフランスの哲学者や思想家たちの合理主義的な学知が「集団安全保障に連なるような思想」や「国際法思想」として開花し、それがヨーロッパ各国の政治家や外交官に共有されることによって、ヨーロッパ国際秩序がソフト面において成熟してきました。

さらに第二の前提として、ヨーロッパ国際秩序の成熟のプロセスが本格的な研究書によって解明されて可視化されるようになったことです。メッテルニヒがヨーロッパ各国への国際政治指導を本格化させる直前の1809年、ドイツのヘーレンという歴史家がまとめた15~18世紀のヨーロッパ国際秩序の成熟過程についての包括的な研究書が出版され、それが大きな役割を果たしました。ヘーレンはゲッティンゲン大学教授として活躍し、国際政治史における「ドイツ歴史学派」の創始者と位置づけられる歴史家です。

ヨーロッパ国際秩序は15世紀から19世紀初頭にかけて段階的に成熟していきます。まず、①イタリア戦争や30年戦争に見られるような「戦争状態」、②カール5世のハプスブルク帝国やルイ14世のフランスのような覇権を目指す国家に対して諸国家で大同盟を組んで対抗する「二極均衡」、③諸国家の大同盟が勝利を収めることで多くの大国が分散してパワーを持ちつつ調和的なバランスを形成する「多極均衡」へと徐々に変容し、段階的にハード面の成熟を進めていきます。その上に立って先ほどお話ししたソフト面の成熟が組み合わされ、④大国間のコンセンサスによって運営される「国際協調(大国一致)」、⑤19世紀初頭(1815年~1822年)の「集団安全保障体制」が成立していきました。

こうしたヨーロッパ国際秩序の「システム」としての成熟を背景に、外交思想が大きく変化していきます。18世紀のオーストリア・プロイセンを中心とするドイツ諸国やフランスなどの大陸諸国では国際秩序の「システム」としての安定を基軸に外交行動を規定する「システム思考」が定着していきました。より詳しく言いますと、「システム思考」とは15世紀から19世紀初頭にかけての国際システムの成熟過程の理解に基づき、国際社会全体のシステムの安定を優先し、システムの安定の範囲内で国益を追求しようとする外交思想と位置づけられます。そして、これと正反対の外交思想が「機会主義」でした。「機会主義」とは、その都度その都度、機会をうかがっては国益の増進に汲々とし、結果として国際システムの安定を損なう外交思想として位置づけられます。18世紀のヨーロッパ大陸諸国では、外交思想の主流が「機会主義」から「システム思考」へと変化することでヨーロッパ国際秩序の成熟を力強く後押しします。つまり、諸国家が「機会主義」という利己主義に基づく外交よりも「システム思考」という社会的配慮に基づく外交を重視することによって、国際秩序は社会的な結合体としての「国際社会」へと変化(社会化)していったのです。こうしたヨーロッパ国際秩序の「システム」や「社会」としての成熟を包括的にまとめた研究がヘーレンの業績でした。つまり、メッテルニヒやカースルレーの活躍以前に、「学問の力」によって、どのようにすれば安定的かつ永続的な平和秩序を作ることができるのかの具体的な方法論が確立していたのです。

ところで、19世紀前半のウィーン体制までの時期には「システム思考」の中心はドイツ諸国やフランスなど大陸側にあったのに対し、それまでのイギリスでは「システム思考」は成熟していませんでした。もともとイギリスでは「システム」という概念で外交や国際政治を考える習慣がなく、ウィーン体制期のイギリスではカースルレーやウェリントンなど、メッテルニヒと緊密な関係にあった限られた人々にしか「システム思考」は理解されていませんでした。むしろイギリスの外交指導はカニングやパーマストンなどに代表されるように「機会主義」を中心に据え、大英帝国の拡大に汲々とする傾向がありました。18世紀中盤の七年戦争では、戦争末期になってイギリスの「機会主義」に裏切られたプロイセンのフリードリヒ2世が「イギリスにはシステムで国際政治を考える思考がない」という意味の批判を当時のイギリス外交に対してしていますし、「不実の白い島(イギリス)」は機会主義的なイギリス外交の代名詞でもありました。この点は有名なハロルド・ニコルソンの『外交』という著作にも同様の認識が記述されています。

しかし、1834年にヘーレンの研究書が英訳されると、そのイギリス外交も徐々に変化していきます。ヘーレンの英訳本によってそれまで「諸国家体系(国際システム)」を指し示す言葉として用いられてきた「Staatensystem」というドイツ語が英語圏で初めて「states system」として翻訳され、ドイツとの緊密な学術交流が発展していく中で次第にイギリスでも「システム」という概念で国際政治を考える「システム思考」が定着していったのです。

というのも、19世紀はドイツとイギリスの研究者の学術交流が盛んで、ドイツの本格的な学問を習得した研究者がオックスフォード大学やケンブリッジ大学の要職に就いていきました。ミュンヘン大学に7年留学してケンブリッジ大学の近代史の欽定講座担当教授(Regius Professor)というトップ教授の座に就いたアクトン卿(ジョン・アクトン)がその代表例です。特に1871年のドイツ統一以降はドイツの大学が世界の王座を占め、あらゆる分野で世界の研究の最高峰に位置し、アメリカでもイギリスでも研究者や社会的指導層の第一の留学先はドイツでした。

こうした中で歴史学の枠組みの中で行われていた国際政治研究においても、先述の「ヘーレンを始祖とする国際政治史」と「ランケを始祖とする外交史」とを基調とする「ドイツ歴史学派」の研究が世界中に影響を与えていきます。明治時代に東京専門学校(現在の早稲田大学)や東京帝国大学に設置された「外交史」の講座は現在の日本の国際政治学や国際関係論の源流でもありますが、「ドイツ歴史学派」の学問が世界中に伝播する中で設置されたものです。有賀長雄に代表される「外交史」のみならず、小野塚喜平次に代表される「政治学」全体もドイツ留学帰りの研究者が学界を指導しました。

イギリス外交が成熟してきたのは、このような背景を受けてのことです。イギリスでは20世紀初頭にグレイ外相を輩出して世界全体の植民地獲得競争を緩和させ、1912年にはバルカン半島の紛争をヨーロッパの協調によって解決しようとするロンドン会議を開催するようになります。さらに第一次世界大戦後には「新しいヨーロッパ協調」を掲げる歴史家モーリーを輩出し、ようやく「システム思考」がイギリス外交の標準的な外交思想となったのです。つまり、「外交の質」という点でいえば、イギリス外交が成熟期を迎えたのは、20世紀の前半に入ってからといえます。このように20世紀前半に成熟期を迎えたイギリスの安定した外交指導の背景には、大陸の合理主義の知的伝統や「ドイツ歴史学派」から連なる「学問の力」が確固として存在しているという点はもっと強調されるべきだと思います。

ところで、ウィーン体制によるヨーロッパの「百年の平和」は、第一次世界大戦(1914~1918年)によって破られます。ヨーロッパ全土から中東やアジアまで戦線が拡大し、戦車、飛行機、毒ガスなどの近代兵器が初めて戦争に使われ膨大な犠牲を出したこの大戦がドイツの降伏によって終結すると、先述のイギリスの歴史家モーリーは「新しいヨーロッパ協調」を訴え、彼の薫陶を受けた政治家・外交官たちが再びウィーン体制のような恒久的な平和秩序の確立を構想します。モーリーを中心とするイギリス人たちからすれば、国際連盟もウィーン体制期の集団安全保障の焼き直しとして捉えられていた部分もありました。しかしそうした試みも各国の思惑がそろわず、やがて国際社会は第二次世界大戦へと突入していきました。モーリーが考えたように、多国間が協調し、安定した多極構造を基礎とする国際秩序が生まれていれば、もしかしたら第二次世界大戦は回避されていたかもしれません。

私が影響を受けた高坂先生の父であり、京都学派の哲学者でもあった高坂正顕先生は20世紀前半に国際協調を目指したこうしたイギリス外交を高く評価しました。そしてイギリス外交研究を志した息子の正堯先生、その門下である中西先生を経て、「英国学派」とその源流である「ドイツ歴史学派」を重視する私の研究につながっています。ちなみに、直接教えを受けることはありませんでしたが、集団安全保障や国際安全保障という観点では、東京大学の坂本義和先生や早稲田大学の鴨武彦先生からも影響を受けていることも一言付け加えておきたいと思います。

ところで、私が重視する「英国学派」に属するイギリスの国際関係論の研究者は前述したヘーレンの業績を高く評価しており、「ヘーレンの学問をアップデートする」ことを目指していました。この意味において「英国学派」とは、国際政治を歴史的に検証する「ドイツ歴史学派」の学問を理論化したものと位置づけることもできます。その大きな特色は多国間の協調と安定した多極構造からなる国際秩序、そしてそれを実現するための「理想」と「現実」を統合した「システム思考」に基づいた外交思想です。多くのみなさんはナポレオン戦争やウィーン体制など、世界史の教科書に書かれたはるか昔の出来事のように思われるでしょうが、現代の国際情勢の中で恒久平和を考える際にも大切な視点と教訓が含まれていることを知っていただければと思います。

なぜロシアはウクライナに侵攻したのか?

2022年2月、ロシア軍によって開始されたウクライナ侵攻。これは明確な国連憲章・国際法違反であり、この戦争を開始した責任は間違いなくロシアのプーチン政権にあります。しかし、なぜロシアはこのような暴挙に出てしまったのでしょうか?

1991年12月、アメリカとともに世界の超大国だったソ連の崩壊後、東欧や中央アジアの旧ソ連地域に「力の空白」が生じました。それはたとえば1992年4月に始まる東欧の旧ユーゴスラビア地域のボスニア・ヘルツェゴヴィナ紛争や旧ソ連のコーカサス地域をめぐる紛争、さらに1994年末にロシアからの独立を目指すチェチェン共和国とそれを阻止しようとするロシアの間の第一次チェチェン紛争として表面化しました。

こうした流れの中で多くの旧東欧諸国や旧ソ連諸国がヨーロッパと北米の集団防衛システムである「北大西洋条約機構(NATO)」加盟を望むようになります。そしてこうした国々が次々にNATO正式加盟へと進む過程で、ロシアとアメリカの関係が次第に悪化していき、冷戦後のヨーロッパにおける安定した国際安全保障体制構築という希望が次第に失われていきました。確かに当時は東西対立という敵対関係の中で形成されたNATOという「集団防衛体制」への加盟こそが、「集団安全保障体制」構築の前提であるという議論もありましたが、これも少々おかしな話ではあります。

集団安全保障とはウィーン体制における四国同盟(五国同盟)がそうであったように、イデオロギー対立を超えてすべての大国が含まれる普遍的な枠組みで話し合いと問題解決を目指す仕組みのことです。ですから、冷戦後のヨーロッパの枠組みではロシアを仮想敵国とするNATOではなく、ロシアも加盟国として含まれる「欧州安全保障協力機構(OSCE)」のほうが中心となるべきですが、1990年代の政治プロセスの結果、OSCEを押しのけてNATOがヨーロッパの安全保障の中心となってしまいました。ロシアにしてみれば、こうした「NATO東方拡大」は自国の安全保障に対する脅威となります。このようにアメリカやEU各国が冷戦後の新しい国際安全保障体制の構築に失敗し、その結果としてロシアという大国を追い詰めてしまったのです。

特定の国家を追い詰めることで良い結果が生まれることはめったにありません。第一次世界大戦の主要な原因の一つである三国協商と三国同盟との対立も、もともとはビスマルク体制の時代(1871年~1890年)にドイツを中心とする同盟網がフランスに対して包囲網を敷いて過剰に追い詰めた結果でもあります。フランス包囲網の反作用がビスマルク退任後に展開し、包囲網から解き放たれたフランスと不満をため込んでいたロシアによって作られた露仏同盟(1894年)にイギリスを引き込んで作られたのが三国協商でした。

そして、かつて私たち日本も追い詰められ、無謀な戦争をさらに継続しました。それは「システム」が未成熟であった東アジア国際秩序において「機会主義」を追求して自国の利益と近視眼的な生存戦略に汲々とした結果でもありました。1944年6月、日本海軍の連合艦隊はマリアナ沖海戦で壊滅的な敗北を喫して7月にサイパン島が陥落し、ヨーロッパ戦線においても6月から8月にかけ、東部戦線のバグラチオン作戦と西部戦線のノルマンディー上陸作戦後の一連の戦いでナチスドイツが主戦力を失い、パリは解放され、東部戦線でもソ連軍がドイツ国境付近まで進軍していました。つまり、1944年の6月から8月にかけて第二次世界大戦の帰趨は決し、ヨーロッパ国際政治史の常識からいえば、戦後の安定した国際秩序を見据えた和平交渉が始まるタイミングでした。大戦争後の和平交渉は次の国際秩序の形成を念頭に進められますので、ナポレオン戦争終結時にメッテルニヒが国際秩序形成を主導したように、戦争の主導権を握った側が進めていくのが常道です。もしこの時、戦争の主導権を完全に握っていたアメリカ・イギリス・ソ連がナポレオン戦争終結時と同じように敗戦国を徹底破壊せず、敗戦国の政権交代と戦後の安定した多極秩序を念頭に和平交渉を進めていれば、ヨーロッパや東アジアでさらに多くの犠牲者を出さずに済んだ可能性もあります。ポーランドにおける大量殺戮やベルリン陥落時の多大な犠牲、硫黄島や沖縄での過酷な戦い、東京や大阪への大空襲、広島と長崎への原爆投下もなかったかもしれません。さらに日独が議会制民主主義に復帰して中間勢力の大国として残れば、極端にイデオロギーの異なるアメリカとソ連が中東欧・東アジアで直接に勢力を接することもなく、東西両陣営が「核の恐怖」を突きつけ合ってにらみ合う東西冷戦もなかったかもしれません。当時のアメリカやイギリスのチャーチルが「英国学派」や「ドイツ歴史学派」のような議論を前提に「システム思考」に基づいた確固とした平和秩序の建設を推し進め、特定の国をとことん追い詰めるような政策を放棄してくれていれば……私はそう悔やまずにはいられません。

もちろん、それまでの中国・東南アジアを中心とした東アジア地域や東欧・ロシアを中心としたヨーロッパ地域での多大な犠牲を軽視するつもりは毛頭ありません。しかし、それらの犠牲をどのようにすれば避けられたのかという議論は戦争終結に関連する話ではなく、戦争開始や戦争原因に関連する話ですので、紙幅の都合もあり、ここでは割愛させていただければと思います。

1991年12月、アメリカとともに世界の超大国だったソ連の崩壊後、東欧や中央アジアの旧ソ連地域に「力の空白」が生じました。それはたとえば1992年4月に始まる東欧の旧ユーゴスラビア地域のボスニア・ヘルツェゴヴィナ紛争や旧ソ連のコーカサス地域をめぐる紛争、さらに1994年末にロシアからの独立を目指すチェチェン共和国とそれを阻止しようとするロシアの間の第一次チェチェン紛争として表面化しました。

こうした流れの中で多くの旧東欧諸国や旧ソ連諸国がヨーロッパと北米の集団防衛システムである「北大西洋条約機構(NATO)」加盟を望むようになります。そしてこうした国々が次々にNATO正式加盟へと進む過程で、ロシアとアメリカの関係が次第に悪化していき、冷戦後のヨーロッパにおける安定した国際安全保障体制構築という希望が次第に失われていきました。確かに当時は東西対立という敵対関係の中で形成されたNATOという「集団防衛体制」への加盟こそが、「集団安全保障体制」構築の前提であるという議論もありましたが、これも少々おかしな話ではあります。

集団安全保障とはウィーン体制における四国同盟(五国同盟)がそうであったように、イデオロギー対立を超えてすべての大国が含まれる普遍的な枠組みで話し合いと問題解決を目指す仕組みのことです。ですから、冷戦後のヨーロッパの枠組みではロシアを仮想敵国とするNATOではなく、ロシアも加盟国として含まれる「欧州安全保障協力機構(OSCE)」のほうが中心となるべきですが、1990年代の政治プロセスの結果、OSCEを押しのけてNATOがヨーロッパの安全保障の中心となってしまいました。ロシアにしてみれば、こうした「NATO東方拡大」は自国の安全保障に対する脅威となります。このようにアメリカやEU各国が冷戦後の新しい国際安全保障体制の構築に失敗し、その結果としてロシアという大国を追い詰めてしまったのです。

特定の国家を追い詰めることで良い結果が生まれることはめったにありません。第一次世界大戦の主要な原因の一つである三国協商と三国同盟との対立も、もともとはビスマルク体制の時代(1871年~1890年)にドイツを中心とする同盟網がフランスに対して包囲網を敷いて過剰に追い詰めた結果でもあります。フランス包囲網の反作用がビスマルク退任後に展開し、包囲網から解き放たれたフランスと不満をため込んでいたロシアによって作られた露仏同盟(1894年)にイギリスを引き込んで作られたのが三国協商でした。

そして、かつて私たち日本も追い詰められ、無謀な戦争をさらに継続しました。それは「システム」が未成熟であった東アジア国際秩序において「機会主義」を追求して自国の利益と近視眼的な生存戦略に汲々とした結果でもありました。1944年6月、日本海軍の連合艦隊はマリアナ沖海戦で壊滅的な敗北を喫して7月にサイパン島が陥落し、ヨーロッパ戦線においても6月から8月にかけ、東部戦線のバグラチオン作戦と西部戦線のノルマンディー上陸作戦後の一連の戦いでナチスドイツが主戦力を失い、パリは解放され、東部戦線でもソ連軍がドイツ国境付近まで進軍していました。つまり、1944年の6月から8月にかけて第二次世界大戦の帰趨は決し、ヨーロッパ国際政治史の常識からいえば、戦後の安定した国際秩序を見据えた和平交渉が始まるタイミングでした。大戦争後の和平交渉は次の国際秩序の形成を念頭に進められますので、ナポレオン戦争終結時にメッテルニヒが国際秩序形成を主導したように、戦争の主導権を握った側が進めていくのが常道です。もしこの時、戦争の主導権を完全に握っていたアメリカ・イギリス・ソ連がナポレオン戦争終結時と同じように敗戦国を徹底破壊せず、敗戦国の政権交代と戦後の安定した多極秩序を念頭に和平交渉を進めていれば、ヨーロッパや東アジアでさらに多くの犠牲者を出さずに済んだ可能性もあります。ポーランドにおける大量殺戮やベルリン陥落時の多大な犠牲、硫黄島や沖縄での過酷な戦い、東京や大阪への大空襲、広島と長崎への原爆投下もなかったかもしれません。さらに日独が議会制民主主義に復帰して中間勢力の大国として残れば、極端にイデオロギーの異なるアメリカとソ連が中東欧・東アジアで直接に勢力を接することもなく、東西両陣営が「核の恐怖」を突きつけ合ってにらみ合う東西冷戦もなかったかもしれません。当時のアメリカやイギリスのチャーチルが「英国学派」や「ドイツ歴史学派」のような議論を前提に「システム思考」に基づいた確固とした平和秩序の建設を推し進め、特定の国をとことん追い詰めるような政策を放棄してくれていれば……私はそう悔やまずにはいられません。

もちろん、それまでの中国・東南アジアを中心とした東アジア地域や東欧・ロシアを中心としたヨーロッパ地域での多大な犠牲を軽視するつもりは毛頭ありません。しかし、それらの犠牲をどのようにすれば避けられたのかという議論は戦争終結に関連する話ではなく、戦争開始や戦争原因に関連する話ですので、紙幅の都合もあり、ここでは割愛させていただければと思います。

世界は新しい集団安全保障体制を求めている

第二次世界大戦が終結した1945年から、今年はちょうど80年。その間、国際情勢は激変しているにもかかわらず、国連の安全保障理事会(安保理)では、第二次世界大戦の戦勝国によって常任理事国が構成されています。つまり、安保理の常任理事国には、現在EUにおける中心国の一つであるドイツとG7の原加盟国である日本が入っていません。それは第二次世界大戦の敗戦国だからですが、ウィーン体制においては、ウィーン会議から3年後の1818年には敗戦国フランスが戦勝国と同等の発言権を持つ大国として国際政治に復帰しましたし、そもそもウィーン体制は敗戦国フランスの大国復帰を織り込んで作られていました。また現在においては、グローバルサウスの大国インドも常任理事国ではありません。しかし現在の国際情勢の中で、ドイツや日本やインドを除外した国際協調や集団安全保障体制の構築など考えられるでしょうか?

世界には今、新しい集団安全保障体制が必要だと思います。安定した多極構造を作り、どの国も国際体制に大きな不満を抱かないために国際協調が得られやすく、そうした基礎の上に諸国間の安定したコンセンサスによって運営される集団安全保障体制が築かれる。こうした構造を着実に整える必要があります。さらに集団安全保障体制を運営する上で何が守られるべき「世界全体」の普遍的な共通利益なのかについては、熟議と変革が必要だと思います。これまでのようにG7を中心としたいわゆる「西側」の正義が直ちに「世界全体」の正義となるわけではありません。「西側」の正義が再び「世界全体」の正義となるためには、「西側」の経済社会体制がより公平・公正で成熟した状態を実現し、「世界全体」における説得力を得なければならないと思います。また「西側以外の世界」に対する理解と対話もきわめて重要です。そしてそれは次の世代に課せられた使命なのかもしれません。今後、学生のみなさんは、外交官や政治家にならなくても就職や仕事などの面で私たちの世代以上に国際情勢の大きな荒波を受けていくことになると思います。その際に、15世紀末(1494年)における国際政治の開始以降、人類がどのように争いのない世界を実現しようとしてきたかの歴史を知ると、どのようなアプローチや解決方法があるかを多角的に検討し、理性と知性に基づく人生の選択ができるようになるでしょう。

平和な世の中を作るためには理想主義と現実主義のどちらも必要です。亜細亜大学の学生たちと話していると、最初は「やはり権力とお金がモノを言いますよね」と現実主義的なことを言っていた人も、講義を重ねていくとやがて「やはり理想や人としての徳を持つことも重要だと思いました」と変わっていくようになる……こうした学生の成長を見られることは教員冥利に尽きることであり、未来への希望と感じています。

ちなみに「国際政治学」をテーマとする私のゼミナールでは、これまで述べてきたような国際情勢についての研究やグローバル・ガバナンスに関する研究に取り組んでいますが、同時にゼミメンバーのチームワークと親睦にも力を入れています。特に山梨県・河口湖での夏休みのゼミ合宿では、みんなで力を合わせて料理を作ったり、バドミントン大会で盛り上がったり、精一杯楽しんでもらっています。ゼミで国際政治の見方とコミュニケーション能力を磨いた学生たちは、大企業や公務員などへの就職活動も好調で、今後、豊かで平和な日本と世界の実現のために彼らが大きな貢献をしてくれることを心より期待しています。

世界には今、新しい集団安全保障体制が必要だと思います。安定した多極構造を作り、どの国も国際体制に大きな不満を抱かないために国際協調が得られやすく、そうした基礎の上に諸国間の安定したコンセンサスによって運営される集団安全保障体制が築かれる。こうした構造を着実に整える必要があります。さらに集団安全保障体制を運営する上で何が守られるべき「世界全体」の普遍的な共通利益なのかについては、熟議と変革が必要だと思います。これまでのようにG7を中心としたいわゆる「西側」の正義が直ちに「世界全体」の正義となるわけではありません。「西側」の正義が再び「世界全体」の正義となるためには、「西側」の経済社会体制がより公平・公正で成熟した状態を実現し、「世界全体」における説得力を得なければならないと思います。また「西側以外の世界」に対する理解と対話もきわめて重要です。そしてそれは次の世代に課せられた使命なのかもしれません。今後、学生のみなさんは、外交官や政治家にならなくても就職や仕事などの面で私たちの世代以上に国際情勢の大きな荒波を受けていくことになると思います。その際に、15世紀末(1494年)における国際政治の開始以降、人類がどのように争いのない世界を実現しようとしてきたかの歴史を知ると、どのようなアプローチや解決方法があるかを多角的に検討し、理性と知性に基づく人生の選択ができるようになるでしょう。

平和な世の中を作るためには理想主義と現実主義のどちらも必要です。亜細亜大学の学生たちと話していると、最初は「やはり権力とお金がモノを言いますよね」と現実主義的なことを言っていた人も、講義を重ねていくとやがて「やはり理想や人としての徳を持つことも重要だと思いました」と変わっていくようになる……こうした学生の成長を見られることは教員冥利に尽きることであり、未来への希望と感じています。

ちなみに「国際政治学」をテーマとする私のゼミナールでは、これまで述べてきたような国際情勢についての研究やグローバル・ガバナンスに関する研究に取り組んでいますが、同時にゼミメンバーのチームワークと親睦にも力を入れています。特に山梨県・河口湖での夏休みのゼミ合宿では、みんなで力を合わせて料理を作ったり、バドミントン大会で盛り上がったり、精一杯楽しんでもらっています。ゼミで国際政治の見方とコミュニケーション能力を磨いた学生たちは、大企業や公務員などへの就職活動も好調で、今後、豊かで平和な日本と世界の実現のために彼らが大きな貢献をしてくれることを心より期待しています。